Le Japon de 1937 à 1939 vu par André Leroi-Gourhan

- PM2/1-PM2/33

- Dossier

- 2000

Fait partie de Expositions de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie

L’exposition a été conçue et réalisée par André Pelle (MAE, UMS 844) durant l'hiver 2000-2001.

Les textes et légendes sont d’Arlette Leroi-Gourhan et d’Ichiro Yamanaka.

Les auteurs des tirages photographiques sont Martine Esline et Serge Oboukhoff (MAE, UMS 844).

Texte d'introduction d'Arlette Leroi Gourhan et d’Ichiro Yamanaka

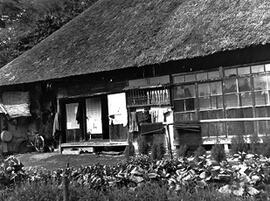

" C’est en mars 1937, après un mois de navigation, qu’André et Arlette Leroi-Gourhan arrivent à Kobé avec, en poche, une bourse d’étudiant obtenue du Japon. Ils vont parcourir toutes les îles, des grandes forêts du Hokkaïdo aux volcans du Kiou Siou. Les japonais voyageaient alors beaucoup, grâce à des petites lignes de chemins de fer complétées par un vaste réseau d’autobus ; les auberges étaient nombreuses. André Leroi-Gourhan qui lisait le chinois, devait maintenant apprendre à lire les mêmes signes en japonais et, surtout le parler. Sur une colline de Kyoto, notre maison dominait les grands toits des temples shintoïstes ou bouddhistes et les ruelles de la vieille ville. A cette époque, les fouilles préhistoriques étaient peu développées et c’est surtout en tant qu’ethnologue qu’André Leroi-Gourhan, particulièrement attiré par les techniques, prendra des certaines de photos. Les maisons dont les toits changent d’une région à l’autre, les détails concernant les pilotis, comme sous notre maison de Nojiri, les installations intérieures avec les différents murs à glissières, la richesse architecturale des temples, qu’ils soient parmi les plus importants ou perdus dans la forêt, les constructions de minuscules ponts de bois dans les rizières. Chaque détail était objet de réflexion. Le harnachement des chevaux l’a, par exemple, beaucoup étonné par sa diversité : très différent sur l’animal de prestige, celui qui court pour un temple, le cheval déifié en bronze grandeur nature ou celui qui travaille dans les rizières. Si, en 1937, Tokyo était déjà influencé par l’Occident, il n’était pas pensable à Kyoto de rencontrer une femme ne portant pas le kimono et, dans la plus grande partie du pays, les traditions restaient très vivaces. Sur le bateau du retour, André Leroi-Gourhan s’était fixé un nombre d’heures de travail journalier pour rédiger, à chaud, l’apport de ces deux années d’exploration du mode de vie japonais et les questions qu’il soulevait. Nous étions en mai 1939, après 1945, tout écrit sur le Japon fut interdit et le manuscrit inachevé se retrouva au fond d’un tiroir. C’est en partie celui qui, 62 ans après, accompagnera les photos prises à l’époque.

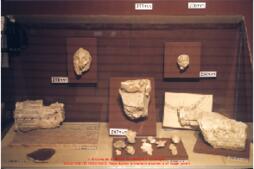

Après la parution de son premier ouvrage, la civilisation du renne ( 1936), une bourse de deux ans au Japon est proposée à André Leroi-Gourhan. C’est ainsi qu’il quitte avec sa jeune femme Marseille le 12 mars 1937. Leur bateau fait escale à Naples (Pompeï), Port-Saïd, Ceylan, Singapour, et Hong-Kong, puis à Shanghai. Ils arrivent finalement au Japon, le 19 avril. Ils choisissent de séjourner à Kyoto et s’installent sur la colline de Kujosan ; dans une maison dont les fenêtres dominent la ville, ancienne capitale du pays du Soleil Levant. C’est l’époque où une nouvelle discipline naît : l’ethnologie. Leroi-Gourhan essayera de saisir les apports offerts par les nouvelles façons de voir de cette science au Japon. Ils passent leur premier été, en juillet- août 1937, au bord du lac de Nojiri, juste au nord de la ville de Nagano, dans un coin montagnard du Japon central. C’est autour de leur maison estivale qu’il récoltera des documents sur la vie agricole. Puis, en septembre 1937, le couple partira sur l’île de Sado où André Leroi-Gourhan observera des hameaux de pêcheurs. Kyoto et Nara sont deux anciennes villes qui gardent, encore en ce temps-là, la belle tradition japonaise. C’est principalement dans cette région que Leroi-Gourhan prends de nombreuses photos des fêtes, des actes religieux, de la vie cérémonielle ainsi que quotidienne, et les techniques. Ils célèbrent le Nouvel An de 1938 dans le village montagnard de Daïsenji, tottori, dans le Honshu de l’ouest. A.Leroi-Gourhan va ensuite à Matsuë dans le département voisin de Tottori, et dans l’île de Kyushu : Fukuoka, Dazaifu, Kumamoto, où il gravit le célèbre volcan en activité d’Aso, en mars 1938. Au cours de l’été 1938, le couple part à Gifu et à Nagoya, dans le Honshu du centre, puis, au mois d’août et septembre, voyage au Hokkaïdo, le pays des Aïnous. Pour le Nouvel An de 1939, ils reviennent dans le village enneigé de Daïsenji. En dehors de ces voyages, A.Leroi-Gourhan doit aller plusieurs fois à Tokyo. Il y étudie, en juillet 1937, les collections archéologiques à l’Institut d’Anthropologie de l’Université Impériale de Tokyo, participe, en janvier 1938, aux fouilles à l’amas de coquille de Kami, attribué à l’époque Jomon, et négocie enfin avec l’Association pour l’Avancement de la Culture Internationale qui lui demande d’organiser l’exposition sur « L’ethnologie du Japon » au Musée de Trocadéro à Paris. Il s’agit d’une manifestation de propagande du pays à l’occasion des Jeux Olympiques de 1940 qui devaient avoir lieu à Tokyo. C’est ainsi qu’il parcouru le Japon, notant la variété de la richesse des formes dans les différentes provinces. Pour les détails techniques, les nombreuses photos – plus de 1600 en fait- , plus explicites qu’un texte, ont précédé l’observation et l’analyse. L’étude des objets, jointe à la possibilité de noter les gestes qui accompagnaient leur fabrication et leurs usages, a élargi cette voie nouvelle qui permettait de lier l’ethnologie à la préhistoire. Dans un milieu naturel inchangé depuis 2000ans, le Japon avait conservé ses techniques ancestrales. Cela permit à A. Leroi-Gourhan de rassembler une importante documentation sur les éléments marquant des méthodes traditionnelles. Les ouvrages de L’homme et la matière, puis, Milieu et techniques qu’il publiera en 1943 et en 1945 doivent beaucoup aux documents enregistrés au Japon. Les événements de l’année 1939 le forcent à un inévitable retour en France, bouleversant des mois de travail. Mais il subsiste malgré tout cette importante documentation photographique encore utilisable de nos jours."