- Tout

- Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre), 36 résultats

- François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain, 8 résultats

- Expositions de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, 6 résultats

- Jean-Louis Huot. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient, 5 résultats

Affichage de 55 résultats

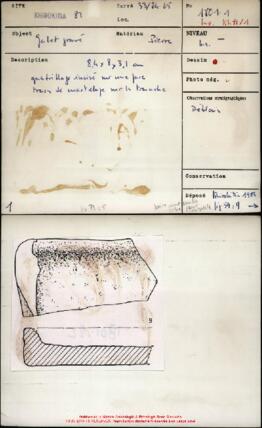

InventairesCampagne 1990, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 35

- CH41/8

- Dossier

- 1990

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

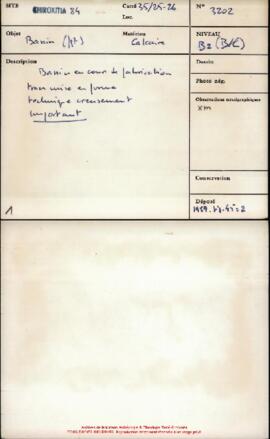

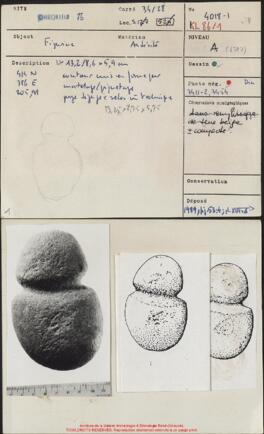

Objets en pierre (petit bassin à bec verseur, bassins, plats, molette, meule dormante, masse d'armes, meule, figurine, galets, galets gravés, coupelle, vaisselle, bol, hache, perle, pendentif, anneaux pointés, ciseau). Les pierres utilisées sont l'andésite, le calcaire et la stéatite.

Figurine en terre cuite, peigne en os, baguette dentelée en os, bois de daim, empreinte de plante en terre.

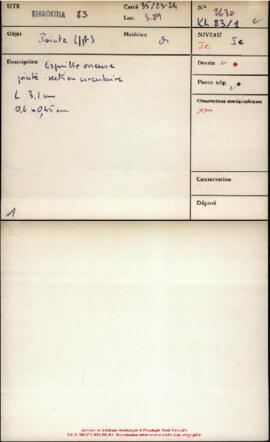

Campagne 1993, secteur est de Khirokitia, fiches 1 à 29

- CH41/11

- Dossier

- 1993

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Objets en pierre (haches, molette, bols, bassin, plats, coupelle, bassin à bec verseur, anneaux, perles, anneux pointés, galets gravés, pierre gravée, pierre incisée, masse d'armes). Les pierres utilisées sont le diabase, le calcaire, la picrolite, la calcite, le grès.

Pot en céramique.

- CH42/4

- Dossier

- 2012

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

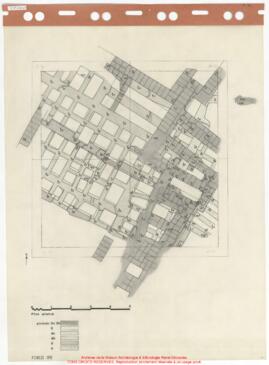

Plan d'aménagement du site de Khirokitia décrivant l’organisation mise en place et les actions à mener pour conserver et protéger le site, pour partager le site et les connaissances avec le public et pour poursuivre les recherches pour les années 2012-2022. Ce document a été rédigé par le département des antiquités de Chypre, le Cyprus Institute et la mission archéologique française à Chypre.

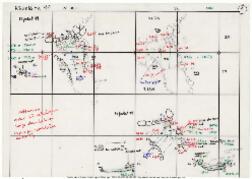

Khirokitia, campagne 1987, secteurs ouest et est

- CH22/3/1

- Dossier

- 1987

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

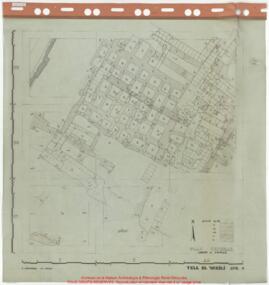

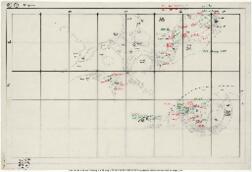

Khirokitia, campagne 1992, secteurs ouest et est

- CH23/1/2

- Dossier

- 1992

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 1999, secteur ouest, 1-4

- CH24/1/4

- Dossier

- 1999

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 2003, secteur est, opération 1

- CH24/4/2

- Dossier

- 2003

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

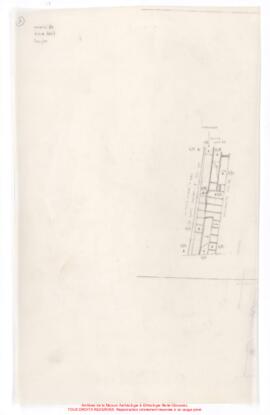

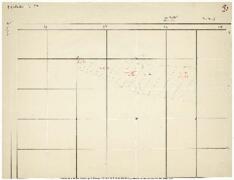

- JLH141

- Dossier

- 1978

Fait partie de Jean-Louis Huot. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient

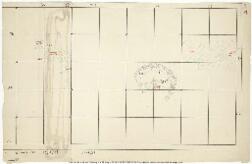

Les auteurs des plans et coupes sont Jean-Daniel Forest et Patrick Desfarges.

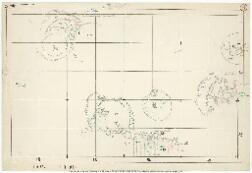

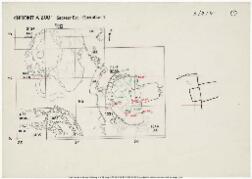

N° 01. Plan général. Arrêt de fouilles.

N° 02. 1 -Périodes 3, 4a, 4b, 5, 6.

N° 03. 2 -Périodes 2a, 2b.

N° 04. 4 -Période 3.

N° 05. 1 -Période 3, 4a, 4b, 5, 6.

N° 06. Plan général -Périodes 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6.

N° 07. Coupe sur mur Période 2.

Présence de 4 doubles. Les doubles et les 5 tirages sont classés en fin d'article.

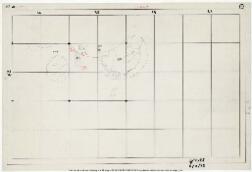

- JLH145

- Dossier

- 1987

Fait partie de Jean-Louis Huot. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient

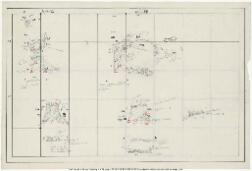

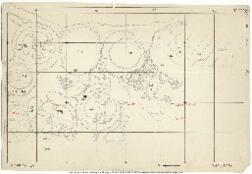

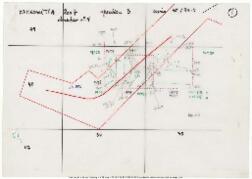

N° 01. Oueili 87 - D4 (auteur PMA).

N° 02. Construction Obeid 1 - U34, 28/10/1987.

N° 03. Oueili 87 - D12 - V34 (auteur PMA).

N° 04. Oueili 87 - D2 - V35 (auteur PMA).

N° 05. Oueili 87 - D9 - U34 (auteur PMA).

N° 06. Oueili 87 - D10 (auteur PMA).

N° 07. Oueili 87 - D17 - U34 (auteur PMA).

N° 08. Oueili 87 - D19 - V34 (auteur PMA).

N° 09. Oueili 87 - D11 - V34 (auteur PMA).

N° 10. Sans légende - Plan des carrés U35, V35.

N° 11. Sans légende - Plan des carrés W36, X36.

N° 12. Sans légende - Plan du carré X36.

N° 13. Sans légende - Plan du carré U37.

N° 14. DJ2 - U34.

N° 15. T35 O 1/20°.

N° 16. Pile Obeid O. 87.41.13 1/10° - B3.

N° 17. Pile Obeid O. 87.41.12 1/10° - A2 montage avec B2.

N° 18. Pile Obeid O. 87.41.13 1/10° - B2 montage avec A2.

N° 19. Pile Obeid O. 87.41.12 1/10° - A1 montage avec B1.

N° 20. Pile Obeid O. 87.41.13 1/10° - B1 montage avec A1.

N° 21. Tell el Oueili, 1987 - T35 - Paroi Est.

N° 22. Sans légende.

N° 23. Tell el Oueili, 1985-1987 - U36 Paroi Sud.

Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, fiches 1 à 86

- CH40/2

- Dossier

- 1977

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 18 : objets en silex (éléments de faucille, lames à dos abattu, lames denticulées, racloir, lame retouchée, grattoirs, lame tronquée, burin dièdre).

Fiches 19 à 49 : objets en os (aiguilles, outils, dent appointie (aiguille ou pointe), poinçons, pointes, os travaillé, os utilisé, dent travaillée).

Fiches 50 à 67 : objets en pierre (hache, hachette, plats, bassins, anneau pointé, vase, bols, demi-anneau, pierre placée sur le crâne, molettes, mortier, galet utilisé, pilon).

Fiches 68 à 83 : objets en céramique (jarres, bassins, bassins à bec verseur).

Fiches 84 à 86 : dentale, coquillage, os.

Campagne 1991, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 32

- CH41/9

- Dossier

- 1991

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Objets en pierre (plats, bols, vaisselle, coupelle, bec verseur, pendentifs, perle, élément de parure, plat à anse, galets gravés, pilon, meule dormante, bol de colorant, hachette, haches, bol à bec verseur, mortier, figurine). Les pierres utilisées sont le calcaire, l'andésite et l'ocre.

Campagne 1994, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 41

- CH41/12

- Dossier

- 1994

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Objets en pierre (haches, godets, pelle, bassins, vaisselle, anneaux pointés, perles, bol à bec verseur, fragment de plaque, godet, plat à tenon, galets gravés, objets de parure, masse d'armes). Les pierres utilisées sont le diabase, le calcaire, la picrolite et la calcédoine.

Bois de daim, coupelle en coquillage, coquillage découpé en couronne.

Campagne 1995, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 98

- CH41/13

- Dossier

- 1995

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 90 : objets en pierre (mortiers, haches, molettes, plats, bassins, coupelle, bols, pierre à oreilettes, galet utilisé, plats à tenon, marteau, galets, perles, armature de flèche, figurines, vaisselle, galet gravé). Les pierres utilisées sont le diabase, le calcaire, la picrolite, le silex ; bassin à bec verseur en céramique, pendentif en coquillage.

Fiches 91 à 98 : objets en os (pointes, percuteurs, gaines, os de chien).

Khirokitia, campagne 1991, secteurs ouest et est

- CH23/1/1

- Dossier

- 1991

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 2002, secteur est, opération 1

- CH24/4/1

- Dossier

- 2002

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Campagne 2007, Khirbat adh-Dharih, film n°374, juillet-août 2007

- FV127/374

- Dossier

- 2007

Fait partie de François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

Négatif n°1. S8 sud : restauration du dallage en cours, vers le nord-est.

Négatifs n°2-4. S8 sud-centre : sondage de décapage du dallage enfoncé, juste au sud du mur byzantin est-ouest avec un petit bloc mouluré tombé le long du mur ouest du couloir.

Négatif n°5. Bloc d'assise à feuille en arc 13.005 (de S11C).

Négatif n°6. Inscription arabe.

Négatif n°7. S8B entre les pilastres 3 et 4 du mur ouest du temple, ouverture du souterrain, dallage du corridor, en place au sud, effondré au nord, mortier du dallage, couverture et mur ouest. Vue de l'ouest.

Négatif n°8. Chantier S2SS-TT, niveau mamelouks-ottomans. Vue d'en haut au nord.

Négatifs n°9-12. S9 au centre et au fond : bouche citerne du dallage.

Sia, céramique de divers chantiers

- FV38

- Dossier

- 1978

Fait partie de François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

Diapositives 1-7. Sia 8, cuves.

Diapositive 8. Sia 8, s. 289.

Diapositives 9-10. Sia I.

Diapositives 11-12. Sia, dépotoir.

Recherches franco-bulgares sur le site néolithique de Kovacevo en Bulgarie

- PM19/1-PM19/43

- Dossier

- 2010

Fait partie de Expositions de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie

L'exposition a été réalisée au cours de l'hiver 2010-2011, sur proposition de Marion Lichardus, Jean-Paul Demoule (Equipe Protohistoire Européenne (UMR 7041 ArScAn) et Laure Salanova (UMR 7055)

Conception, tirages : Fanny Bastien, Martine Esline, (MAE, USR 3225).

Auteur des textes : Jean-Paul Demoule.

Texte d'introduction de Marion Lichardus et J.-P. Demoule

"La mission de Kovačevo (Bulgarie) a été entreprise en 1986 dans le cadre de l'enseignement et de l'équipe de Protohistoire européenne de l'Université de Paris I et du CNRS. Jusque-là, les fouilles de cette équipe s'étaient concentrées dans le Bassin parisien (vallée de l'Aisne, notamment) et en Belgique, à l'extrémité du courant de colonisation néolithique danubien. Ce courant provenait du Proche-Orient ; il avait pénétré en Europe et pris pied dans la péninsule balkanique au cours de la seconde moitié du VIIe millénaire. C'est pourquoi les responsables de la mission, Marion Lichardus-Itten et Jean-Paul Demoule, choisirent d'ouvrir une fouille sur un site du néolithique le plus ancien des Balkans. La vallée de la Struma (Strymon), fleuve du sud-ouest de la Bulgarie qui se jette dans la mer Égée, fut choisie parce qu'elle est l'un des axes de pénétration les plus commodes depuis la côte vers l'intérieur des Balkans, et parce qu'elle était alors fort peu connue. L'unique site de cette époque, Kovačevo, venait d'y être découvert et sondé dans le cadre d'une mission bulgaro-polonaise. Il fut donc retenu pour une fouille d'ampleur.

D'après les ramassages de surface et les prospections électriques, le site couvre environ 6 hectares, avec une stratification maximale de trois mètres, mais avec des parties plus érodées, car le site occupe une pente. Il se trouve sur la terrasse d'un affluent de la Struma, la Pirinska Bistrica, descendu des montagnes du Pirin qui culminent à près de 3.000 mètres ; il n'est qu'à quelques kilomètres de la frontière grecque. La stratégie choisie a été d'ouvrir une grande surface, de près de 1.700 m2, complétée par une série de 12 sondages qui précisent l'étendue et la stratigraphie du site. Tous les sédiments ont été tamisés et une attention particulière a été portée aux analyses géo-archéologiques, conduites par Jacques-Léopold Brochier et Jean-François Berger de façon expérimentale et pionnière afin de comprendre le processus de formation des couches. Les travaux de terrain se sont déroulés de 1986 à 2007 et la mission est actuellement dans la phase d'études et de publication.

L'occupation principale date donc du Néolithique ancien, entre 6200 et 5400 environ – ce que confirment les dates au radiocarbone et par archéomagnétisme. Elle est suivie par une occupation plus courte du néolithique moyen, après 5400, avec la céramique noire cannelée caractéristique de cette période. Après une interruption, le site est à nouveau densément occupé au Bronze ancien local (milieu du IVe millénaire), avec des éléments de fortification et une poterie qui évoque à la fois Ezero en Thrace bulgare, et les niveaux Dikili Tash III et Sitagroi IV-V, sites grecs peu éloignés. Enfin des traces sporadiques de l'âge du Fer, de l'Antiquité et même des guerres balkaniques sont présentes.

Ces niveaux du Néolithique ancien sont désormais les mieux étudiés pour le sud-ouest de la Bulgarie, le nord de la Grèce et la Macédoine yougoslave. Ils appartiennent à un faciès culturel qui s'étend sur la Macédoine occidentale grecque (Giannitsa), la Macédoise yougoslave (Anzabegovo) et toute la Bulgarie du sud-ouest. Ce faciès est antérieur à la culture de Karanovo I, avec laquelle commence, sur ce site de référence, le néolithique dans la grande plaine bulgare. Il se présente comme un village assez densément occupé, avec des maisons rectangulaires utilisant différentes techniques de construction et qui aura perduré pendant près d'un millénaire. L'occupation tend à se dilater au cours du temps, les phases les plus anciennes étant regroupées en bordure de terrasse."

Exposition et photographies de Marion Lichardus-Itten, Jean-Paul Demoule, Martine Esline.

Les auteurs de la photographie en ligne sont Marion Lichardus et Jean-Paul Demoule.

Khirokitia, campagne 1976, fiches 1 à 51

- CH40/1

- Dossier

- 1976

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 25 : objets en pierre (haches, bols, galets gravés, figurine, plat, lame à dos abattu, éléments de faucille, lame à dos cortical, bassin, vaisselle, grattoir, anneau pointé, lame à dos). Les pierres utilisées sont l'andésite, la lave, le silex et le calcaire ; objets de céramique (jarres).

Fiches 26 à 51 : objets en pierre (bols, lames à dos abattu, haches, lames à dos naturel, plats, éléments de faucille, galet gravé, bassin, galet martelé, lame tronquée, vaisselle, pièce à coche). Les pierres utilisées sont l'andésite, le silex, le calcaire, le diabase, la lave ; aiguille en os ; disque perforé (matière inconnue) ; coquillage.

Campagne 1980, secteur ouest de Khirokitia, fiches 1 à 129

- CH40/4

- Dossier

- 1980

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 30 : objets en pierre (meule, grattoirs, pierres gravées, hachettes, lame à dos abattu, galet gravé, pierres incisées, bassin, meule dormante, galet à gorge). Les pierres utilisées sont le silex, l'andésite ; objets en os (aiguille à chas, poinçons, aiguilles, pointes, outil) ; coquillages (dentales).

Fiches 31 à 60 : objets en pierre (pierre gravée, bols, molettes, haches, plat, vaisselle, meule, pierre incisée, lames denticulées). Les pierres utilisées sont l'andésite, le calcaire et le silex ; objets en os (aiguille, pointes, fragment d'outil, aiguille à chas) ; bois de daim coupé, coquillage travaillé.

Fiches 61 à 91 : objets en pierre (galet gravé, molettes, vaisselle, plats, bassin, couteau à dos, lames à dos abattus, mortier, pierre à dos abattu, bassin à bec verseur, élément de faucille). Les pierres utilisées sont l'andésite, le calcaire et le silex ; objets en os (aiguilles à chas, pointes, bois de daim travaillé, poinçons, outils, esquille appointée).

Fiches 92 à 129 : objets en pierre (grattoirs, élément de parure, bol, molette, meule, vase, plat, bassin, anneau, pierre travaillée, galet gravé, mortier, vaisselle, plat à bec verseur). Les pierres utilisées sont le silex, le calcaire, la serpentine, l'andésite ; objets en os (pointes, poinçons, outils, aiguilles) ; pendentif en coquillage, boulette écrasée en terre crue.

Campagne 1984, secteur est de Khirokitia, fiches 1 à 235

- CH41/3

- Dossier

- 1984

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 106 : objets en pierre (haches, molette, hachette, meules, bassins, bols, plats, anse, galets gravés, masses d'armes, perles, vaisselle, lames à dos, grattoirs, couteaux, lames lustrées, bâtonnet, pierre travaillée, pendentifs, masse, bassin à bec verseur, tête de figurine, bassin avec tenon, figurines, anneau, mortiers, éléments de collier, statue, pierre sur squelette, racloir, éléments de faucille, percuteur, pierre lustrée, denticulé, perçoirs, lame retouchée, pic, scie, nucléus, lames, lame à dos abattu, burin). Les pierres utilisées sont le calcaire, l'andésite, la stéatite, la picrolite et le silex.

Bois de daims.

Fiches 107 à 235 : objets en os (aiguilles, outils, pointes, poinçons, aiguilles à chas, os travaillés, plaquette, bois de daim travaillé), manche en bois de daim.

Campagne 1986, secteur est de Khirokitia, fiches 1 à 70

- CH41/4

- Dossier

- 1986

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 50 : objets en pierre (hachette, hache, molette, mortier, bols à bec verseur, coupe, pilon, bassin à bec verseur, bols, bassin, plats, galets gravés, masse, coupelle, manche, perle, anneaux, pendentifs, figurines, pierre à oreillettes). Les pierres utilisées sont l'andésite, le calcaire, la stéatite et la calcédoine.

Fiches 51 à 70 : objets en os (pointes, lissoir, aiguille, manche en bois de daim), terre cuite, coquillage travaillé.

Campagne 1988, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 73

- CH41/6

- Dossier

- 1988

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 53 : objets en pierre (bassins, plats, coupelles, anse, bols, haches, perle, pendentif, éléments de collier, pilons, pierre à tenon, vaisselle, vase, bassin à bec verseur, galets gravés, masse d'armes, mortier, meule, figurines, pierres sur squelette). Les pierres utilisées sont l'andésite, la stéatite et le calcaire.

Pendentif en coquillage.

Fiches 54 à 73 : objets en os (pointes, aiguilles, bois de daim, couteau, aiguille à chas, outil, crâne de daim), lame en silex.

Campagne 1989, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 23

- CH41/7

- Dossier

- 1989

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Objets en pierre (bassins, coupelle, plats, bols, pilon, pendentifs, perle, pierres perforées, plaque, hache, figurine, pierre à oreillettes, bassin à bec verseur, galet gravé, percuteur). Les pierres utilisées sont la stéatite, l'andésite et le calcaire.

Anneau pointé en coquillage.

Campagne 1996, secteurs ouest et est de Khirokitia. Potamos, fiches 1 à 70

- CH41/14

- Dossier

- 1996

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 57 : objets en pierre (molettes, haches, meules dormantes, hachette, pilon, bols, bassins, plats, godet, fossile, bols à bec verseur, bassin à bec verseur, pendentifs, perle, galets, pierre gravée, élément de collier, galets gravés). Les pierres utilisées sont le diabase, le calcaire, la picrolite et le basalte.

Fiches 58 à 63 : objets en os (pointes à chas, aiguilles à chas, pointe, poinçon, bois de daim).

Fiches 64 à 70 : coquillages travaillés (élément de parure), terre cuite, terre crue.

Khirokitia, campagne 1978, secteur ouest

- CH21/1/2

- Dossier

- 1978

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 1980, secteur ouest.

- CH21/2/1

- Dossier

- 1980

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 1981, secteur ouest

- CH21/3/1

- Dossier

- 1981

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 2007, secteur nord

- CH24/5/3

- Dossier

- 2007

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, vues de terrain

- CH35/4

- Dossier

- 1992

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Massif 378 ; mur 748 ; entre massif 378 et mur 748 ; sépultures, locus 30 dans s.122.

Les contacts portent les numéros des négatifs.

Exposition à l'Université du Yarmouk (Irbid, Jordanie)

- FV12

- Dossier

- 2000

Fait partie de François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

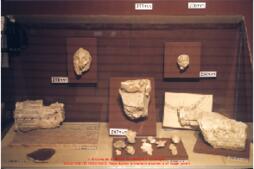

Diapositive 01. Vitrine aux stucs.

Diapositive 02. Stucs.

Diapositive 03. Vitrine céramiques.

Diapositive 04. Fronton.

Diapositives 05-06. Salle aux stucs.

Diapositive 07. Vitrine Motab-Nefesh.

Diapositive 08. Fronton.

Diapositive 09. Coin aux jarres.

Diapositive 10. Stucs.

Diapositive 11. Vitrine byzantin.

Diapositive 12. Méduse, fronton, frise au zodiaque.

Diapositive 13. Fermoir argent de bracelet, DH84 C1 II 3.5.

Diapositive 14. Fermoir argent de bracelet_DH88 C1 III 1.D1.

Diapositive 15. Frise au zodiaque.

Diapositives 16-17. Lampe AE de la FR, DHA.

Diapositive 18. Lampe DH96 S2 U05.1, inscription grecque.

Autres sites (Jebel Druze, Moushannaf, Qanawat)

- FV39

- Dossier

- 1980-1986

Fait partie de François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

Diapositive 1. Mouchannaf, Jebel Druze, près du parvis du temple (1980).

Diapositive 2. Qanawat, caravansérail (1981).

Diapositives 3-4. Qanawat, "sérail" (1981).

Diapositives 5-8. Qanawat, temple (1981).

Diapositive 9. Jebel Druze (mars 1982).

Diapositives 10-11. Carrières du Tell Shihan, Shahba (mars 1982).

Diapositive 12. Carrières du Tell Shihan, Shahba, Paul Dentzer, Jean-Marie Dentzer et François Villeneuve (mars 1982).

Diapositive 13. Qanawat, "sérail" (1984).

Diapositive 14. Le Jebel Druze à l'aube, vu de la région de Bosra, vers le NE (octobre 1986).

- JLH140

- Dossier

- 1976

Fait partie de Jean-Louis Huot. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient

N° 01. Plan général (auteur Jean-Daniel Forest).

N° 02. Plan général 2a, 2b (auteur Jean-Daniel Forest).

N° 03. Période 3, 4a, 4b (auteur Jean-Daniel Forest).

N° 04. Plan. Période 3 et 6 (auteur Jean-Daniel Forest).

N° 05. Tell Oueili. Plan topographique, 1976 (auteurs J.-P. Braun et J. Signe).

N° 06. Tell Oueili. Four en AA 27. Echelle 1.20°, 1976 (auteurs J.-P. Braun et J. Signe).

Présence de 4 doubles classés en fin d'article.

- JLH146

- Dossier

- 1989

Fait partie de Jean-Louis Huot. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient

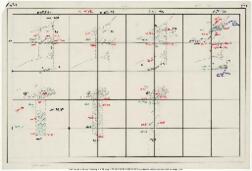

N° 01. Oueili 89, 6/11/H80 (auteur PMA).

N° 02_01-03. Oueili 89 - T35 CA8.8, 17/10.

N° 03. Oueili 89 - T34, 26/10/89.

N° 04. Oueili 89 - 1/25 CA1.68 - 1er état casiers.

N° 05. Oueili 89 - T33, 11/11/89, 1/25° - Casiers Etat II.

N° 06. Oueili 89 - Bâtiment 90 (ob.1) 1/50°.

N° 07. Oueili 89, 29/11/89 - 1/25° - U34 Etat intermédiaire entre casier Ob. 0 et la maison Ob. 0, casier 89.57.

N° 08. Oueili 89 - T34, 17/10/89 - 1/25° coup arrière 1,53.

N° 09. Oueili 22/11/89 - U34 - 1/25° - Niveau Etat I casier Ob. 0, CA : 1,73.

N° 10. Oueili 22/11/89 - U34 - 1/25° - Niveau Etat II casier Ob. 0.

N° 11-14. Sans légende.

N° 15. Maison Obeid 0 B.87.41.

N° 16. Oueili 1989 - 1/100°.

N° 17. Sans légende.

N° 18. Sans légende - Oueili.

N° 19. Oueili 89 - Bâtiment 90 (ob.1) 1/50°.

N° 20. Casier 22/10/89.

N° 21. Sans légende.

N° 22-23. Coupes stratigraphiques.

N° 24. Plan du bâtiment 41.

N° 25-26. Plan du bâtiment 37.

N° 27-28. Plans du bâtiment 90, secteur T.

N° 29. Plan du bâtiment 87.37.

Les tirages sont classés en fin d'article.

Gontsy (Ukraine), un site à cabanes en os de mammouths du paléolithique supérieur récents

- PM16/1-PM16/35

- Dossier

- 2008

Fait partie de Expositions de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie

L'exposition a été conçue et réalisée par Martine Esline (MAE, UMS 844) au cours du printemps 2008. Les photographies ont été prises par la Mission Archéologique de Gontsy. Les auteurs des textes et légendes sont François Djindjian et Lioudmila Iakovleva (UMR 7041, Equipe Archéologie de l'Asie centrale).

Texte d'introduction de François Djindjian et Lioudmila Iakovleva

"Le site de Gontsy est le premier site paléolithique reconnu en Europe orientale en 1871, dont la découverte revient à G.S. Kyriakov et à F.I. Kaminski. Les anciennes fouilles ont été de durée et d’ampleur limitée (Kaminski, 1873; Guelvig, 1904-1906; Scherbakivski, 1914-1916 ; Levitski, 1935 ; Sergin, 1977-1981) et ont laissé plus de la moitié du site intact. La reprise de fouilles programmées à grande échelle s’est faite en 1993 par une équipe dirigée par L. Iakovleva & F. Djindjian dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences d’Ukraine et le CNRS UMR 7041 Arscan (Equipe Asie centrale). De nombreux spécialistes participent aux études scientifiques, notamment de France (CNRS, Université de Paris 1, INRAP) de l’Ukraine (Institut d’Archéologie NAS Ukraine, Université Nationale à Kiev) et de Russie (Institut de Paléontologie RAS de Moscou).

Le site de Gontsy fait partie de la douzaine de sites connus d’Europe orientale dans le bassin moyen et supérieur du Dniepr (Ukraine et Russie) avec des cabanes en os de mammouths datés du Paléolithique supérieur récent entre 15 000 et 14 000 BP. Les autres sites à cabanes en os de mammouths, fouillés depuis la fin du XIX° siècles, ont été étudiés et publiés (Kiev-Kirilovskaia, Mézine, Mejiriche, Dobranichevka, Timonovka, Elisseevichi, Ioudinovo, etc.). Mais le site de Gontsy est exceptionnel parce qu’il fournit la clé de la compréhension totale d’un site (avec ses différentes zones et pas seulement les cabanes), plusieurs cabanes (cinq structures d’habitat dont trois en cours d’étude) et les fameuses zones d’accumulations d’ossements de mammouths fortement anthropisées.

Le site paléolithique de Gontsy est situé en Ukraine, près de Lubny, dans la vallée de l’Udaï, affluent de la Soula, qui rejoint le Dniepr moyen. Il est situé à vingt mètres environ au-dessus du lit actuel de l’Udaï, sur un versant orienté nord, sur un promontoire découpé par les lits d’un système de ravines qui descendent du plateau. A Gontsy, la totalité d’un camp de chasseurs-cueilleurs paléolithique est présent et entièrement conservé, et dont les fouilles ont permis, pour la première fois, une reconstitution globale :

• La zone des habitations avec ses structures (cabanes) en os de mammouths et leur cercle de fosses de stockage,

• Les zones d’activités avec les foyers et les distributions spatiales de supports et d’outils en silex, d’outils en bois de renne, en os et en ivoire, de blocs de colorants, de tâches d’ocre de différentes couleurs, de tests de coquillages, de fragments osseux et d’ivoire, qui révèlent les restes d’activités de la taille du silex, du travail des matières osseuses et du bois végétal, du tannage des peaux, de la préparation des colorants et de la fabrication d’outils en silex et en matières dures animales.

• Les zones de rejet et les dépotoirs constitués de vidanges cendreuses de foyers et de rejets de débitage de silex,

• Les zones de boucherie d’animaux amenés entiers dans le site, surtout des rennes et des animaux à fourrure (carnivores, lièvre, marmotte),

• La zone d’accumulation d’ossements de mammouths au fond et sur les bords des paléoravines, qui contiennent de très nombreux ossements de mammouths, mais aussi de rennes, de bisons, d'animaux à fourrure, trouvés mêlés à des outils en silex, en os et en ivoire ainsi qu’à des vestiges de foyers lessivés.

Des échantillons, confiés, pour des datations 14C AMS, au laboratoire d'Oxford (U.K), ont fourni onze dates entre 14 670 BP et 14 110 BP.

La site de Gontsy apparaît comme un habitat semi-sédentaire, saisonnier de longue durée, à partir duquel ont eu lieu de nombreux déplacements rayonnants pour l’approvisionnement en matières premières, les chasses spécialisées ou pour les échanges nécessaires à la vie du groupe.

Fouilles (1993-2007) de L. Iakovleva (Institut d’Archéologie de l’Académie Nationale des Science d’Ukraine) & F. Djindjian (Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041 ArScAn)

Le programme Gontsy a reçu le soutien financier du Ministère des Affaires Etrangères, dans le cadre des fouilles archéologiques françaises à l’étranger, sans interruption depuis 1994 (programme n°240), et à travers le programme PAI DNIPRO n°09862VJ, du Ministère de la recherche à travers le programme ECONET n°10148QD, de l’Institut d’Archéologie à Kiev, de l’ambassade de France en Ukraine et de plusieurs mécénats (notamment l’association « Archéologies d’Eurasie »)."

L'équipe scientifique

Lioudmila Iakovleva (Directeur de recherches à l’Institut d’Archéologie à Kiev, Ukraine)

François Djindjian(Professeur associé Université de Paris 1 et CNRS UMR 7041 Arscan)

Valera Tsibrik (Responsable technique),

Stéphane Konik (Géologue, INRAP France), en charge des études géomorphologiques,

Jeanna Matviichina (Pédologue, Institut de Géologie, Directeur du département de pédologie), en charge des études géologiques et pédologiques

Evgeni Mashenko (Paléontologue, Institut de Paléontologie, Moscou, Russie), en charge de l’étude des accumulations d’ossements de mammouths,

Anne Marie Moigne (Archéozoologue, maître de conférences au Muséum d’Histoire Naturelle,), en charge de l’étude des mammifères,

Galina Sapozhnikova (Tracéologue, Institut d’Archéologie, Odessa), en charge des études tracéologiques,

Sergei Ryzhov (Maître de conférences, Université Taras Schevchenko à Kiev) en charge de la recherche des gîtes de matières premières,

Sophie Grégoire (Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel, France), en charge de la caractérisation des matières premières,

Alexandra Pakharieva, doctorante en co-tutelle entre l’Université Taras Schevchenko à Kiev et l’Université de Paris 1, en charge des études sur l’industrie osseuse, Laboratoire d’Oxford, en charge des datations 14C AMS.

- PM43/1-PM43/26

- Dossier

- 2010

Fait partie de Expositions de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie

Exposition réalisée par Fabienne Wateau (UMR 7186 LESC) et Martine Esline (MAE, USR 3225).

Texte d'introduction de F. Wateau

"Les objets parmi nous

Les objets dont il est question dans ce colloque sont parmi nous. La plupart proviennent de nos terrains ou chantiers de fouille, matière à penser qui nous aide à lire la société. Certains, trop fragiles ou trop précieux, sont des répliques, fabriquées en argile, ou des moulages en résine. Disposés dans des vitrines, sur les bancs, ou encore posés ou suspendus dans le hall, tous ces objets qui ont pu venir au colloque sont ici. Ils s'élèvent au nombre de seize. Les dix autres, restés sur le terrain ou déjà conservés dans des musées, étaient impossible à déplacer. Tous sont représentés en photographies. Vous découvrirez leurs détails, vous y apprendrez un peu de leur usages et destinations. Restent encore aux objets à être contés et racontés lors de ces journées."

Campagne 1978, secteur ouest de Khirokitia, fiches 1 à 140

- CH40/3

- Dossier

- 1978

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 21 : objets en silex (éléments de faucille, éléments de flèche, lame à dos abattu, perçoirs, grattoir sur lame, pointe, burin, armature, grattoirs concaves).

Fiches 22 à 63 : objets en pierre (fragment de vaisselle, bec verseur, anneaux pointés, pilon, galet gravé, louche (ébauche), haches, mortier, meule dormante, molette, marteau, percuteur, bassins, bols, plats, hachettes, bec verseur de bassin, meules). Les pierres utilisées sont l'andésite, le diabase, la calcédoine et le calcaire.

Fiches 64 à 127 : objets en os (outils, aiguilles, pointes, poinçons, os utilisé, dent travaillée, cornes, bois de daim).

Fiches 128 à 140 : objets en coquillage (pendentif en nacre, dentales, coquillage travaillé), lamelles en obsidienne, boulette perforée en terre, ocre rouge, bassin en céramique).

Campagne 1981, secteur ouest de Khirokitia, fiches 1 à 217

- CH41/1

- Dossier

- 1981

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 77 : objets en pierre (pilon, haches, mortiers, molettes, masse d'armes, pierres gravées, bassin à bec verseur, meule, bol à bec verseur, bassins, plats, bols, bouton, pierre perforée, coupe, ocre travaillée, pendentifs, anneaux, anneaux pointés, élément de faucille, lame à dos abattu). Les pierres utilisées sont la stéatite, le calcaire, l'andésite et le silex.

Fiches 78 à 216 : objets en os (aiguilles, pointes, poinçons, aiguille à chas, esquilles appointées, os travaillés, dent travaillée) ; pendentif en coquillage.

Campagne 1983, secteurs ouest et est de Khirokitia, fiches 1 à 70

- CH41/2

- Dossier

- 1983

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Fiches 1 à 19 : objets en os (aiguilles, pointes, poinçons, aiguilles à chas, esquilles appointées, os travaillés, dent travaillée).

Fiches 20 à 70 : Objets en pierre (élément lustré, plats, pierres sur crâne, pendentif, perles, pierre gravée, haches, bassins, bols, éléments de collier, anneau pointé, tenons, molette, galets gravés, mortier, pierre perforée, becs verseurs de bassin). Les pierres utilisées sont le silex, l'andésite, la stéatite et le calcaire ; ocre rouge.

Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, fiches 1 à 2

- CH41/5

- Dossier

- 1987

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Pointe en os, bec verseur en pierre.

Campagne 1997, secteurs ouest et est de Khirokitia. Potamos, fiches d'objets 1 à 77

- CH41/15

- Dossier

- 1997

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Objets en pierre (palette, haches, molette, plats, bassins, coupelles, galets gravés, bassin à bec verseur, récipient, boule perforée, perle, anneaux, élément de parure). Les pierres utilisées sont le diabase, l'andésite, la picrolite et le calcaire.

Bois de daim, gaine en bois de daim, pendentif en dent de porc, brique en terre, élément de parure en coquillage.

Khirokitia, campagne 1977, secteur ouest

- CH21/1/1

- Dossier

- 1977

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 1984, secteur est

- CH22/1/1

- Dossier

- 1984

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 1986, secteur est

- CH22/2/1

- Dossier

- 1986

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 1988, secteurs ouest et est

- CH22/3/2

- Dossier

- 1988

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 2001, secteur est, opération 1

- CH24/3/1

- Dossier

- 2001

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

Khirokitia, campagne 2004, secteur est, opération 1

- CH24/4/3

- Dossier

- 2004

Fait partie de Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)

- FV20

- Dossier

- 1985-2004

Fait partie de François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

Diapositives 01-02. Dharih 1992, V1, Autel 8.243. .

Diapositives 03-04. Dharih 1996, V1, bétyle 8.242.

Diapositive 05. Dharih 1987, bloc DH87 sur 1 trouvé en ?, Ifapo.FV.71.35.

Diapositive 06. Dharih 1998, S2.BB20.D2, fragment petit autel marbre, face.

Diapositives 07-09. Dharih 1998, S2.CC.9.148, statuette marbre.

Diapositives 10-11. Dharih 2004, S10D, bloc 12.204, table offrande.

Diapositive 12. Dharih 2001, xxxD1, reliquaire en marbre (provenance : remblais de la rampe est) vu de dessus.

Diapositive 13. Dharih 2001, xxxD1, reliquaire en marbre (provenance : remblais de la rampe est) vu de côté.

Diapositive 14. Dharih 1985, S3.F.P8, bloc à rainures, Ifpo-FV-71-34.